《写书今日了》

唐·卜天寿

写书今日了,先生莫咸池(嫌迟)。

明朝是贾(假)日,早放学生归。

这首打油诗出自唐代一位名叫卜天寿的12岁新疆学生之手,出土于新疆吐鲁番阿斯塔那古墓。卜天寿在完成作业后,随手写下了这首诗,表达了对放假的期待。

诗中的“写书今日了”指的是作业完成,“先生莫嫌迟”则带着一丝调皮,仿佛在说:“老师,别嫌我交得晚,反正明天放假,早点放我们回家吧!”

“催放学”“盼假期”“少作业”……这首诗语言直白,情感真挚,展现了古代学生与现代学生相似的心情,读来令人会心一笑。它不仅反映了唐代西域孩童的生活,也让我们看到了跨越千年的“催放学”心声。

这个开学季,让我们通过一件文物,穿越千年看看古代孩童的学习生涯。

唐代12岁新疆学生卜天寿的《论语》手抄本。

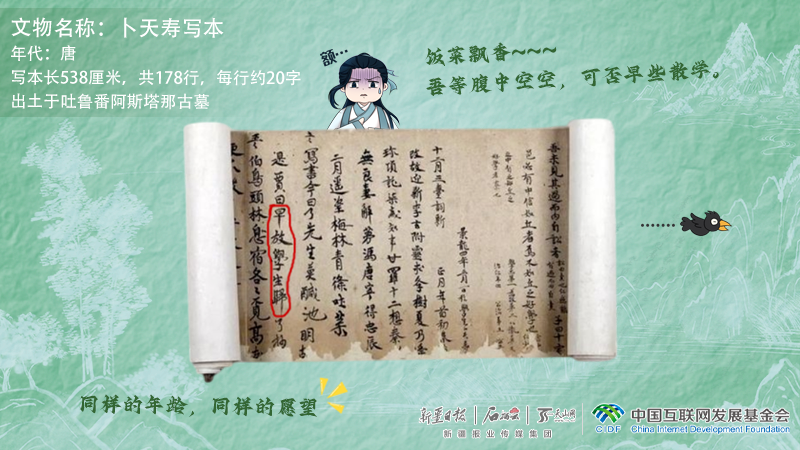

1969年,在新疆吐鲁番阿斯塔那古墓群,考古学家们发现了一批珍贵的唐代写本,其中最为著名的便是1969年出土的随葬品——唐景龙四年(公元710年)写本《论语》郑注,也被称为卜天寿写本,也就是卜天寿的课堂作业本。

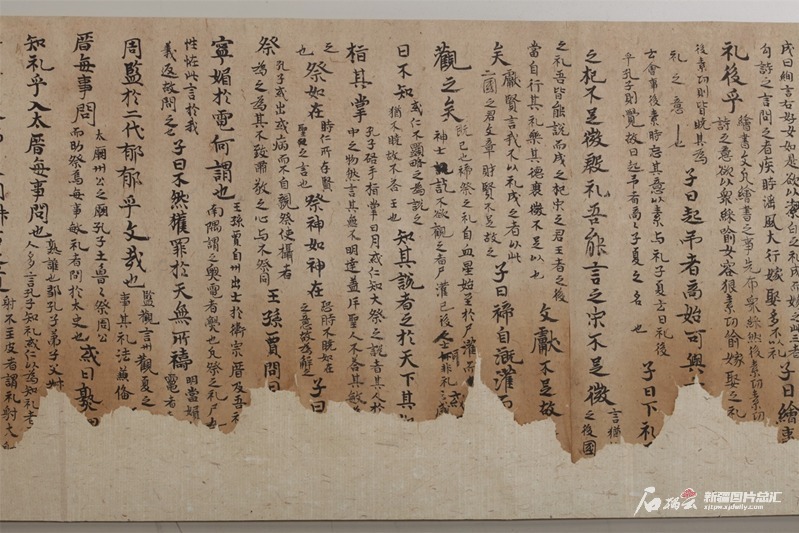

5米多长的作业卷轴上,共178行,每行20字左右,卜天寿整齐地抄写着东汉经学大师郑玄所注《论语》中的《八佾》《里仁》《公冶长》三篇以及《为政》部分。其后,又有六言诗《十二月三台词》、五言绝句六首和《千字文》数句。

作业本上留下了抄写者的信息:“西州高昌县宁昌乡厚风里义学生卜天寿年十二状”。“年十二状”是指今年12岁。

更有趣的是,卜天寿在抄写完《论语》后,还写下了一首充满童趣的“打油诗”——《写书今日了》:“写书今日了,先生莫咸池(嫌迟)。明朝是贾(假)日,早放学生归”,正是这首“打油诗”萌化了亿万网民的心。虽然诗中有错别字,但这些小小的错误,让我们感受到了一位12岁孩子的真实情感。

由此可知,早在一千多年前,《论语》就成为当时新疆学子的必修课。卜天寿在抄录《论语》各篇时,均有“孔氏本,郑氏注”之题。足见开元、天宝之前,远在西州的学生亦以郑玄注《论语》为主要教材。

此并非孤例,从1959年到1975年,考古学家在吐鲁番阿斯塔那古墓中共发现了20多件《论语》郑注的残卷。这些写本大多为官办学校和私塾教材课本的学生抄本。这些残本的发现,证实了唐代新疆地区教育和办学等都受到了中原文化的影响。

东汉时期的经学大师郑玄,历时12年完成了《论语》郑注,对《论语》进行了全面的注释,使这部经典更加易于理解。虽然郑注在宋代以后基本失传,但20世纪以来,敦煌、吐鲁番等地出土的《论语》郑注写本残卷,让这部书重新呈现在世人面前。这些写本不仅为我们研究古代经学提供了宝贵的资料,也让我们看到了古代教育的传承与发展。

开学季,当我们翻开崭新课本时,不妨想一想1200多年前的卜天寿。他在吐鲁番的私塾里,用稚嫩的笔迹抄写着《论语》,憧憬着假期的到来。虽然时代不同,但学生们对知识的渴望和对假期的期待,却是跨越时空的共鸣。这些出土的唐代写本,不仅是我们了解古代教育的窗口,也是连接古今的桥梁。它们提醒我们,教育的力量从未改变,它始终在塑造着一代又一代人的未来。

监制:丁涛、杨涛

统筹:冯婷、喻鹏涛

策划:葛惠芹、廖映月

编辑/制图:赵静

出品:新疆日报社(集团)

指导单位:中央网信办网络传播局、新疆维吾尔自治区党委网信办

协作单位:新疆维吾尔自治区文物局、新疆维吾尔自治区文博院、新疆维吾尔自治区博物馆

支持单位:中国互联网发展基金会

内容来源:国家文物局、新疆维吾尔自治区博物馆、光明网、中国民族报、新疆日报